Dernier des Romains

Le terme Dernier des Romains (latin : Ultimus Romanorum) a été utilisé pour décrire une personne censée incarner les valeurs de la civilisation romaine antique - valeurs qui, par implication, se sont éteintes à sa mort. Il a été utilisé pour décrire un grand nombre d'individus. Le premier exemple enregistré était la description par Jules César de Marcus Junius Brutus comme étant celui avec qui l'ancien esprit romain s'éteindrait.

Liste des personnes décrites comme le « Dernier des Romains »

En Méditerranée antique et médiévale

- Caius Cassius Longinus (mort en 42 AEC), ainsi appelé par Brutus et par l'ancien historien Aulus Cremutius Cordus.

- Caius Asinius Pollio (75 AEC - 4 EC), l'un des derniers grands orateurs et écrivains de la République romaine.

- Valentinien Ier (321-375), le dernier empereur d'Occident à avoir fait campagne de part et d'autre des frontières du Rhin et du Danube[1].

- Valens (328–378), « le dernier vrai Romain »[2] empereur d'Orient (et frère de Valentinien Ier) qui mena son armée à une défaite catastrophique lors de la bataille d'Andrinople.

- Stilicon, puissant général vandalo-romain du début du Ve siècle[3]. Aussi appelé « le dernier des généraux romains » dans le chapitre XXX de l'Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain d'Edward Gibbon[4]

- Flavius Aetius (396?–454), un général de la fin de l'Empire romain d'Occident qui défendit les Gaulois contre les Francs et autres barbares, et vainquit Attila dans les Champs catalauniques, près de Châlons, en 451. Son assassinat par Valentinien III paracheva le déclin de l'Empire d'Occident. Nommé ainsi par Procope[3].

- Comte Boniface (mort en 432), général de la fin de l'Empire romain d'Occident. Rival d'Aetius. Ainsi nommé par Procope[3].

- Galla Placidia (388-450), impératrice, épouse de Constance III et mère de Valentinien III, elle fut « la dernière impératrice romaine »[5] et souveraine de facto de l'Empire romain d'Occident de 425 à 437.

- Majorien (420-461), empereur romain entre 457 et 461. Il fut le dernier empereur universellement reconnu comme le dirigeant de facto de tout l'empire occidental, reconquérant brièvement la plupart des territoires perdus en Gaule et en Hispanie.

- Ambrosius Aurelianus (Ve siècle), un commandant militaire romano-britannique contre l'invasion anglo-saxonne. Ainsi appelé par Gildas[6].

- Boèce (480-525), l'un des derniers grands philosophes de Rome. Il était considéré comme le dernier des Romains et le premier des scolastiques médiévaux par Martin Grabmann. Il est aussi un saint canonisé[7].

- Cassiodore (485-580), homme d'État et écrivain romain[8].

- Gildas (fl. début du VIe siècle), ecclésiastique romano-britannique, écrivain et saint[9].

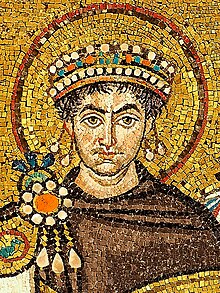

- Justinien (482–565), deuxième de la dynastie justinienne, et probablement le dernier empereur byzantin à parler le latin comme première langue[10].

- Bélisaire (505?–565), un général largement acclamé de l'Empire byzantin sous Justinien, connu pour sa reconquête de parties de l'Empire d'Occident[11],[12].

- Grégoire le Grand (540?–604), pape influent et natif de Rome[13].

- Desiderius de Cahors (580?–655), aristocrate gallo-romain, évêque et saint[14].

- Saint Euloge de Cordoue (800-859), est connu comme le dernier hispano-romain. Sa famille appartenait à la classe sénatoriale et possédait des terres à Cordoue (Corduba) depuis l'époque romaine.

En Angleterre

- William Congreve, appelé « Ultimus Romanorum » par Alexander Pope[3].

- Samuel Johnson, appelé « Ultimus Romanorum » par Thomas Carlyle[15].

- Herbert Henry Asquith, « Dernier des Romains » fut utilisé en de nombreuses occasions a son propos après son départ du pouvoir en 1916[16].

Aux États-Unis

Aux États-Unis, « le dernier des Romains » a été utilisé à de nombreuses reprises au début du XIXe siècle comme épithète pour les dirigeants politiques et les hommes d'État qui ont participé à la révolution américaine, en signant la Déclaration d'indépendance des États-Unis, en prenant part à la guerre d'indépendance, ou en établissant la Constitution des États-Unis[17].

Liste des « dernier des Romains » dans un sens plus littéral

- Romulus Augustule (déposé en 476), le dernier empereur romain d'Occident de facto.

- Julius Nepos (mort en 480), le dernier empereur romain d'Occident de jure.

- Ovida (?–480), le dernier commandant romain en Illyricum, vaincu et tué par Odoacre.

- Syagrius (430–486/487), le dernier commandant romain en Gaule (appelé par Grégoire de Tours « Roi des Romains ») avant l'invasion des Francs [18].

- Tiberius Petasius (en) (mort en 731), le dernier usurpateur byzantin d'origine italienne alors que le duché de Rome faisait encore partie de l'Empire romain d'Orient.

- Constantin VI (r. 780-797), dernier empereur romain d'Orient à être reconnu universellement (c'est-à-dire y compris en Europe occidentale) comme empereur romain à son époque.

- Llywelyn ap Gruffudd (mort en 1282), le dernier prince du royaume de Gwynedd, le dernier État successeur post-romain (romano-britannique) à tomber en Occident[19].

- Constantin XI Paléologue (1405–1453), empereur byzantin mort en défendant Constantinople face aux Ottomans. Lors de cette victoire, Mehmed II revendiquerait le titre « Kayser-i Rum » (« César des Romains »)

- David II Comnène (mort en 1463), dernier empereur de Trébizonde et de facto dernier empereur romain après Constantin XI.

- Alexandre de Théodoro (mort en 1475), dernier prince de Théodoros et dernier chef byzantin/trébizondien à être conquis par les Ottomans.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Last of the Romans » (voir la liste des auteurs).

- ↑ « Valentinian I: The last of the triumphant Roman emperors in the west. », (consulté le )

- ↑ Madison Grant, Conquest of a Continent, Paris, Wermod and Wermod Publishing Group, (ISBN 9781909606012), p. 46

- ↑ a b c et d E. Cobham Brewer, Dictionary of Phrase and Fable, (lire en ligne)

- ↑ dga471, « Gibbon, Part 4: Theodosius and the Last Roman General », (consulté le )

- ↑ Hagith Sivan, Galla Placidia: The Last Roman Empress, Oxford University Press, (ISBN 978-0195379136)

- ↑ « Britannia EBK Articles: Generations of Ambrosius Part 1 », Britannia.com (consulté le )

- ↑ « Boethius and the Middle Ages », Hottopos.com (consulté le )

- ↑ « The Last of the Romans: Cassiodorus between Rome, Ravenna and Constantinople - Center for Eastern Mediterranean Studies », Cems.ceu.edu (consulté le )

- ↑ François Kerlouégan, Le De Excidio Britanniae de Gildas, Paris, Publications de la Sorbonne, , p. 579

- ↑ Chris Wickham, The Inheritance of Rome, Penguin Books, (ISBN 978-0-670-02098-0, lire en ligne), 90

- ↑ Otto, « "Book of the Month" January 2018 », Tredition.com, (consulté le )

- ↑ Ian Hughes, Belisarius: The Last Roman General, South Yorkshire, Pen & Sword Military, (ISBN 9781844158331)

- ↑ « Message for the 14th centenary of the death of Pope St Gregory the Great », The Vatican,

- ↑ Ralph W. Mathisen, Desiderius of Cahors: Last of the Romans (part of "Gallien in Spätantike und Frühmittelalter" conference proceedings), De Gruyter, (ISBN 978-3110260779), p. 455

- ↑ Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-worship, and the Heroic in History, (lire en ligne)

- ↑ Robert Blake, The Decline of Power, 1915-1964., Faber Finds, (ISBN 9780571296262), p. 132

- ↑ Elizabeth Fox-Genovese et Eugene D. Genovese, The Mind of the Master Class: History and Faith in the Southern Slaveholders' Worldview, Cambridge University Press, (ISBN 9780521850650, lire en ligne), p. 278

- ↑ J.G.A. Pocock, Barbarism and Religion: Volume 6, Barbarism: Triumph in the West, Cambridge University Press, (ISBN 978-1316300305), p. 461

- ↑ Bryan Ward-Perkins, Why Did the Anglo-Saxons Not Become More British, Oxford, Trinity College,

Portail de la Rome antique • section Empire romain

Portail de la Rome antique • section Empire romain