Rue Monge

5e arrt Rue Monge     | |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 5e | ||

| Quartier | Saint-Victor Jardin-des-Plantes | ||

| Début | 47, boulevard Saint-Germain 1, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève | ||

| Fin | 1, avenue des Gobelins 5, rue de Bazeilles | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 1 260 m | ||

| Largeur | 20 m | ||

| Historique | |||

| Création | 1859 | ||

| Dénomination | |||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 6359 | ||

| DGI | 6432 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 5e arrondissement de Paris

| |||

Images sur Wikimedia Commons Images sur Wikimedia Commons | |||

modifier  | |||

La rue Monge est une voie située dans les quartiers Saint-Victor et Jardin-des-Plantes du 5e arrondissement de Paris. Elle fut percée dans les années 1860.

Situation et accès

La rue Monge est accessible par la ligne de métro 7 aux stations Censier - Daubenton et Place Monge et par la ligne 10 aux stations Cardinal Lemoine et Maubert - Mutualité.

Origine du nom

La rue tire son nom de Gaspard Monge (1746-1818), mathématicien français, l'un des fondateurs de l'École polytechnique[1].

Historique

La voie fut tracée par Théodore Vacquer. Dans une convention du 3 mai 1858 entre l'État et la ville de Paris, cette dernière s'engage à :

- percer le boulevard Saint-Marcel, entre le boulevard de l'Hôpital et le boulevard du Montparnasse, avec un embranchement de la rue Mouffetard à la barrière d'Enfer (actuel boulevard Arago) ;

- d'élargir à quarante mètres la rue Mouffetard entre la barrière d'Italie et le carrefour formé par les rues de Lourcine (actuelle rue Édouard-Quénu) et Censier (cette voie élargie étant par la suite renommée avenue des Gobelins) ;

- d'ouvrir d'une rue de vingt mètres (actuelles rue Claude-Bernard et rue Gay-Lussac) entre ce carrefour et l'extrémité de la rue Soufflot ;

- d'ouvrir autre rue de vingt mètres (la rue Monge) entre ce carrefour et la place Maubert[2].

Un décret du arrête l'ouverture d'une rue de vingt mètres de largeur partant du point où le boulevard Saint-Germain croisera la place Maubert et aboutissant au carrefour résultant des rues Mouffetard (actuelle rue de Bazeilles), du Fer-à-Moulin et d'une autre rue nouvelle prévue par le même décret (rue Claude-Bernard)[3]. Elle prend sa dénomination actuelle par un décret du [4].

Cette rue fut percée dans le cadre des travaux d’urbanisme d’Haussmann pour doubler par une voie adaptée à la circulation en largeur et en pente modérée, l’axe historique de la route d’Italie à l’île de la Cité par les étroites rues Mouffetard, Descartes, de la Montagne Sainte-Geneviève et Galande.

La création de cette rue nécessita d’importants travaux d'arasement sur le flanc de la Montagne-Sainte-Geneviève ce qu’attestent les escaliers de la rue Rollin coupée net par la nouvelle voie[5].

- Arasement

-

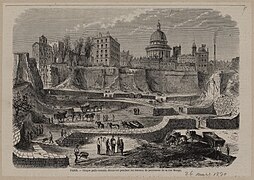

Cirque gallo-romain découvert pendant les travaux de percement de la rue Monge (1870).

Cirque gallo-romain découvert pendant les travaux de percement de la rue Monge (1870). -

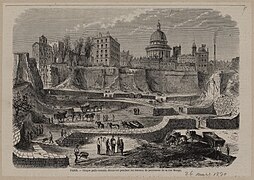

Travaux de percement de la rue Monge vers 1868.

Travaux de percement de la rue Monge vers 1868. - Escalier rue Rollin au croisement avec la rue Monge.

La nouvelle rue Monge absorbe un tronçon de la rue Saint-Victor[6],[7].

Lors des travaux de 1869, furent mis au jour les vestiges longtemps recherchés des arènes de Lutèce.

La rue Monge est prolongée au nord par le percement, déclaré d'utilité publique en 1887, de la rue Lagrange dans le quartier médiéval de la place Maubert.

-

La rue Monge, à droite, au bas de la rue Mouffetard, à gauche (Charles Marville, vers 1870).

La rue Monge, à droite, au bas de la rue Mouffetard, à gauche (Charles Marville, vers 1870). -

La rue Monge devant l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet vers 1890.

La rue Monge devant l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet vers 1890. - Desserte par tramway à impériale de la Compagnie générale des omnibus, avant la Première Guerre mondiale.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- Au no 6 a vécu le sculpteur, graveur et médailleur Alfred Borrel (1836-1927).

- Du no 8 au no 14 : immeubles construits en 1867-1868 par l’Association fraternelle des ouvriers maçons et tailleurs de pierre. Son siège était situé au no 12. Le bas-relief à l’entresol et le décor des frontons latéraux au premier étage en rappellent le souvenir[8].

- Au no 12 a grandi Lucette Destouches (1912-2019), la seconde épouse de Louis-Ferdinand Céline[9].

- Au no 13 : domicile en 1879 de Paul Allain, secrétaire des hydropathes[10]

- Au no 14 se trouve une boulangerie dont la devanture est inscrite aux monuments historiques[11].

- Au no 29 bis se trouvait autrefois la maison du scientifique André-Marie Ampère, qui y vécut de 1818 à 1836 et y mena ses expériences[12] ; une plaque lui rend hommage, ainsi qu'un panneau Histoire de Paris. Frédéric Ozanam y logea en pension pendant dix-huit mois à partir de novembre 1831. Il occupait la chambre de Jean-Jacques Ampère, fils d'André-Marie Ampère, qui étudiait alors à l'étranger[13].

- Au no 31, la famille de Romain Rolland emménage en 1880 après avoir vécu au no 16, rue de Tournon.

- Au no 34, le cinéma Monge-Palace, ouvert en 1922, avec une salle de plus de 1 000 fauteuils, a fermé ses portes à la fin des années 1970 pour devenir un supermarché.

- Jusqu'au milieu des années 1970, la Croix-Rouge républicaine espagnole en exil gère un dispensaire au no 47 de la rue Monge qui porte le nom de Cervantes, après avoir quitté le no 23 de la rue Tiphaine (15e arrondissement)[14].

- Au no 49 se trouve l'une des entrées des arènes de Lutèce.

- Au no 54 habitait Raya Kagan avant d'être déportée à Auschwitz. Elle survit à la Shoah.

- Au no 88 se trouve le collège Pierre-Alviset.

- La place Monge et son marché de quartier attenant à la rue.

- La rue Monge vue de l'avenue des Gobelins.

- Entrée des arènes de Lutèce.

- La boulangerie du no 14, classée aux monuments historiques.

-

La boulangerie du no 28 en 2011.

La boulangerie du no 28 en 2011. -

Plaque au no 29 bis.

Plaque au no 29 bis.

Bibliographie

- Fernand Bournon : Les Arènes de Lutèce (arènes de la rue Monge). Le Passé, l'exhumation, l'état actuel

Notes et références

- ↑ Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de minuit, 1972, 1985, 1991, 1997, etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117), p. 134.

- ↑ Adolphe Alphand (dir.), Adrien Deville et Émile Hochereau, Ville de Paris : Recueil des lettres patentes, ordonnances royales, décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Paris, Imprimerie nouvelle (association ouvrière), (lire en ligne), « Convention du 3 mai 1858 entre l'État et la ville de Paris ayant pour objet l'ouverture ou l'achèvement de diverses grandes voies de communication dans cette ville », p. 304.

- ↑ Ibid., p. 316-317, « Décret du 30 juillet 1859 » [lire en ligne].

- ↑ Ibid., p. 349-350, « Décret du 2 mars 1864 » [lire en ligne].

- ↑ Michaël Darin, Patchworks parisiens : petites leçons d'urbanisme ordinaire, Paris, Parigramme, , 207 p. (ISBN 978-2-84096-690-6), p. 180.

- ↑ « Plateforme de webmapping ALPAGE », sur Analyse diachronique de l'espace urbain parisien : approche géomatique (ALPAGE) (consulté le ).

- ↑ « Rue Saint Victor, 1866 », sur vergue.com (consulté le ).

- ↑ Alexandre Gady et Sylvain Pelly, La Montagne Sainte-Geneviève et le Quartier latin, Hoëbeke, (ISBN 978-2-84230-067-8).

- ↑ Marc-Édouard Nabe, Lucette, Paris, Gallimard, coll. « Blanche » (réimpr. 2012) (1re éd. 1995), 348 p. (présentation en ligne), p. 420.

- ↑ Journal littéraire illustré, 1re, année 1879.

- ↑ Notice no PA00088398, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ Correspondance du grand Ampère publiée par Louis de Launay, Paris, Gauthier-Villars, tome 3, page 901.

- ↑ Lettres de Frédéric Ozanam, tome 1, Paris, Lecoffre fils et Cie.

- ↑ Andrée Bachoud et Genevieve Dreyfus-Armand, « Des Espagnols aussi divers que nombreux, Paris 1945-1975 », in Antoine Marès et Pierre Milza : Le Paris des étrangers depuis 1945, Paris, éditions de la Sorbonne, 1995, p. 55-76.

Article connexe

- Liste des voies du 5e arrondissement de Paris

Portail de la route

Portail de la route  Portail de Paris

Portail de Paris