秋田城

(秋田県) | |

|---|---|

| |

| 城郭構造 | 古代城柵 |

| 築城主 | 律令政権 |

| 築城年 | 天平5年(733年) |

| 廃城年 | 11世紀頃 |

| 遺構 | 政庁跡、東門、外郭、トイレ建物 |

| 指定文化財 | 国の史跡「秋田城跡」 |

| 再建造物 | 東門、築地塀 |

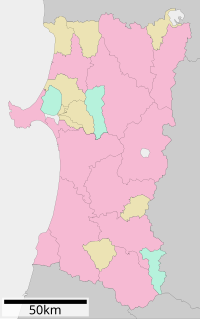

| 地図 |   秋田城跡   秋田城跡 |

| テンプレートを表示 | |

秋田城(あきたじょう/あきたのき)は、出羽国秋田(現在の秋田県秋田市)にあった日本の古代城柵。国の史跡に指定されており、かつての城域の一部は現在高清水公園となっている。また、秋田県護国神社も秋田城の城址に遷座したものである。

秋田城の創建は、733年(天平5年)に出羽柵が庄内地方から秋田村高清水岡に移転した[注釈 1]ことにさかのぼり、その後天平宝字年間に秋田城に改称されたものと考えられている[1]。秋田城は奈良時代の創建から10世紀中頃までの平安時代にかけて城柵としての機能を維持したと考えられており[1]、その間幾度か改廃が取り沙汰されたことがあったものの、出羽国北部の行政・軍事・外交・文化の中心地としての役割を担った[2]。また、秋田城の発掘調査結果からは渤海との交流をうかがわせる複数の事実が指摘されており、文献史料による確たる証拠はないものの、奈良時代を通じてたびたび出羽国に来着した渤海使の受け入れが秋田城においてなされた可能性が高いと考えられている[3][4]。秋田城は朝廷によって設置された城柵の中でも最北に位置するものであり、律令国家による統治の拠点として、また津軽・渡島の蝦夷との交流や渤海との外交の拠点として、重要な位置にあった[2]。

2017年(平成29年)、続日本100名城(107番)に選定された[5]。

歴史・沿革

秋田城の史料上の初出は、『続日本紀』において733年(天平5年)に出羽柵(いではのき)を秋田村[注釈 2]高清水岡に遷置したと記述された[注釈 3]ことにさかのぼる[1]。7世紀の中葉から9世紀の初頭にかけて、当時の朝廷は東北地方の蝦夷を軍事的に制圧し服属させ、柵戸移民を扶植して積極的な支配域の拡大を図っており、日本海側では708年(和銅元年)に現在の山形県庄内地方を越後国出羽郡として建郡、712年(和銅5年)には越後国から分離して出羽国に昇格させ、陸奥国から移管された置賜郡・最上郡とあわせて初期の出羽国を形成した。前後して出羽郡内に出羽柵を設置したものと考えられている。

秋田城は朝廷の支配域の北上にともない出羽柵を移転したものと捉えられるのであるが、8世紀当時の秋田地方では大規模な集落の跡が確認されておらず、後城遺跡のような城柵の進出にともなって形成された集落が城柵の近傍に存在する程度であった。すなわち当時の秋田地方は人口が希薄で、移転当初の出羽柵は朝廷の支配域の北辺に突出しており、出羽柵(秋田城)の設置にともなって城柵周辺に蝦夷や柵戸移民が混在する集落が形成されたものと推測されている[6]。

秋田に移った出羽柵は、760年(天平宝字4年)3月19日付の『丸部足人解』において「阿支太城」と表記されており、この頃秋田城に改称したものと考えられている[7]。『続日本紀』、780年(宝亀11年)8月23日の条では、秋田城へ派遣された鎮狄将軍安倍家麻呂の具申に対して朝廷から「秋田城は、前将軍や宰相が建てたものであり、長い年月を経てきた」と回答したことが見え、760年頃に秋田城へ機構改編したことを裏付ける。

このときの安倍家麻呂と朝廷の応答において秋田城の停廃が検討されたが、朝廷は秋田城の放棄を認めず、かえって軍兵を遣わして鎮守とし、鎮狄使または国司1名を専当として秋田城の防護にあたらせるものとした[注釈 4][7]。これにより、国司次官である出羽介が秋田城介(あきたじょうのすけ)として城に常置され、出羽国北部の統治にあたることとなった。

8世紀には、沿海州付近にあった渤海国からの使節がたびたび出羽国へ来着した。そもそも出羽柵の秋田移転には、なぜ庄内地方から一挙100kmも北進して人口希薄な秋田地方へ突出したのかという疑問が生じるのであるが、そこで秋田城の海上交流の拠点としての性格が着目され、秋田城が渤海使や北方民族との外交施設としての役割を担ったとする説が示されている[8]。8世紀の渤海使は、日本の使節船に同乗している場合を除いてほとんどが出羽に来着しており、新野直吉、古畑徹らの研究は、渤海使が沿海州・サハリン・北海道の沿岸部伝いに航行して本州日本海側に達する北回り航路を取っていたことを唱え、さらに新野は出羽柵移転の背景に、渤海使の来航があった出羽国北部に中央政府と直結した出先機関を置いて、外国使節への対応を担わせたとする見方を示した[8]。ただし、そのことは大和朝廷が積極的に外交に取り組んだということを意味せず、せいぜい新年朝賀への外交使節参列の便宜を図ろうという程度の意図であり、しかも、渤海国側の技術的な事情により、想定されたルートと頻度では使節が来訪しなかったので現実の有用性は限定的であった、との指摘もある[9]。

発掘調査結果からは、城外南東側の鵜ノ木地区において規則的に配置された大規模な掘立柱建物群の遺構と、水洗トイレの遺構などが検出されており、これらは国営調査では城に附属した寺院の四天王寺跡とする見解が示されているが、8世紀から9世紀初までの遺構については、建物が礎石式を取らず瓦葺きでないなど、寺院建築とするには疑問も示されており、これら施設群は外交使節を饗応する迎賓館だったのではないかとの推測も示されている[10]。なお、9世紀以降渤海使の出羽来航は途絶えており、鵜ノ木地区の遺構も、9世紀以降のものは木柵に囲われた寺院風の構成となっていく。

804年(延暦23年)、秋田城が停廃されて秋田郡が設置され、秋田城が担っていた機能は河辺府へ移されたとされる。先の802年(延暦21年)に朝廷はアテルイとの軍事的抗争に勝利し、これを受けて陸奥に胆沢城・紫波城を造営、出羽でも同時期に払田柵(第II期雄勝城)が造営されたとみられるなど、9世紀初は朝廷と蝦夷との関係が大転換した時期にあたる。停廃という文言と裏腹にこの時期秋田城は大改修を受けており、秋田城の停廃とは陸奥方面での朝廷の軍事的勝利を受けて、秋田城を取り巻く環境が孤立した状態から解消されたことにともなう、支配体制再編の一環として行われたものと考えられる[11]。

733年の出羽柵移転以降、秋田郡が設置されるまでの約70年間、秋田地方では郡を置かず城が領域支配をも担う特殊な体制が取られていたが、秋田城の改修は郡制への移行と軌を一にするものであり[12]、むしろ支配体制を強化する形で[13]秋田城は出羽北部の軍事・行政拠点として存続することとなった。

830年(天長7年)には天長地震により城廓および官舎のことごとくが損傷する被害を受けた事が記されている[注釈 5][14]。この時の被害報告から城に附属して四天王寺・四王堂といった宗教施設が存在した事実が示されている[14][15]。

878年(元慶2年)に勃発した俘囚の大規模反乱(元慶の乱)では、俘囚側が秋田城を一時占拠するに至り[16]、発掘調査からも乱によって城が焼かれたことを裏付ける焼土炭化物層が検出されている[17]。この乱の背景に、長く軍事的緊張から遠ざかっていた秋田城では制度上常備すべきとされていた軍が実際には配備されておらず、少数の健児が守るのみで警備が手薄になっていたことが挙げられる[18]。

また、出羽国統治が安定していた反面、それに乗じて国司による苛烈な収奪が横行しており、元慶の乱の時期を記した『日本三代実録』元慶三年三月二日壬辰の条では、国内の公民の3分の1が「奥地」に逃亡するという異常事態に陥っていたことが記されている[19]。元慶の乱は、出羽権守として派遣された右中弁藤原保則が、主に上野国・下野国の兵で編成された軍を率いて乱の鎮圧にあたり、また鎮守将軍として派遣された小野春風による懐柔策も受けて、硬軟織り交ぜた対応により終結に向かい、秋田城は回復されて復興整備に向かっている[20][13]。

その後939年(天慶2年)の天慶の乱の際にも、秋田城は攻撃を受けている。10世紀後半には秋田城の基本構造と機能が失われたと考えられており、鵜ノ木地区においては11世紀前半までの遺構が確認されているものの、城内では11世紀以降に該当する主要な遺構が確認されていないことから、この頃には衰退していたと考えられている[21]。平安時代後期から中世にかけて、史料上はなおも秋田城の文字が継続して確認されており、鎌倉時代には秋田城介の官職は武門にとって名誉あるものであったとされるが、中世の秋田城として比定される有力な遺構は確認されておらず、古代の秋田城跡周辺が有力な擬定地として推測されるにとどまっている[22]。

秋田城国府説と非国府説について

8世紀の秋田城に出羽国の国府が置かれていたかどうかは、学説上の争点となっている。これは『日本後紀』および『日本三代実録』において、延暦年間に出羽国国府を移転した旨が記されていることに端を発する。『日本後記』では804年(延暦23年)11月癸巳の条において、秋田城を停廃し郡制を布いて機能を河辺府に移転したこと[注釈 6]が、『日本三代実録』では887年(仁和3年)5月20日の条に、出羽郡井口にある国府は延暦年間に造営されたこと[注釈 7]が、それぞれ記されており、この二条の解釈によって、秋田城に国府が置かれたとする学説が現れることとなった[23]。なお、国府説、非国府説の両者ともに、712年(和銅3年)の出羽国設置時の国府は出羽柵であること、延暦年間以降は国府が出羽郡井口(=城輪柵)にあったということで見解が一致しており、争点となっているのは出羽柵が秋田に移転する733年(天平5年)から、「延暦年間」までの出羽国府の所在地ということになる[24]。

秋田城国府説の視点と論者

秋田城国府説を取る平川南の学説では、733年の出羽柵秋田移転から804年の秋田城停廃までの期間秋田城に国府があったと推定し、737年(天平9年)に陸奥国の多賀柵から出羽柵までの直通道路が計画されたことを、陸奥按察使が陸奥・出羽の両国府間で連絡を密にするためであったとして、秋田城国府説の根拠に挙げている[25]。また、新野直吉は、733年の出羽柵秋田移転にともない国府も秋田城に移転し、その後804年(延暦23年)に河辺府に国府機能を移転(河辺府を払田柵跡と推定)、その後815年 - 819年(弘仁6年~10年)に再移転して、出羽郡井口に移ったとの見解を示した[26]。秋田城の発掘資料からは、出羽国の守と介の署名がある天平宝字年間の漆紙文書が出土しており、秋田城国府説の立場では、これを国府で最終保管されるべき性質の資料であるとみる。伊藤武士もこの立場に立っており、秋田城国府説では、発掘された考古資料を主要な根拠とすることが多い。しかし、秋田城国府説を裏付ける決定的な文字資料の出土には未だ至っていない[27]。

秋田城非国府説の視点と論者

一方、秋田城非国府説を取る今泉隆雄の学説では、出羽国国府は一貫して出羽郡内にあったものと推測し、多賀柵から出羽柵までの直通道路についても、「陸奥国より出羽柵に達するに」との記述に着目して、両者の字句の違いは出羽柵が国府でなかったことを指し示すものとする[28]。その上で国府の移転に関する記事と秋田城の停廃に関する記事との峻別の必要性を指摘し、河辺府とは後の河辺郡付近に置かれた郡衙であるとした[29]。また今泉説では、宝亀初年に出羽国の要請で秋田城が停廃されており、『続日本紀』に記録される秋田城停廃を巡るやり取りがあった780年(宝亀11年)時点では、秋田城から一切の軍備が引き上げられていたと推測している[30]。熊谷公男も今泉説を継承する立場にあり[26]、機能を停止していた時期の秋田城に国府が置かれていたことを否定する[30]。このように秋田城非国府説を取る論者は、文献史学の立場から、『続日本紀』などの解釈をその主要な根拠とすることが多い[26]。

また今泉隆雄は、秋田城から国司署名の文書が出土するならば、それはむしろ国府から発給された文書の宛先が秋田城であることを示すのであり、秋田城が国府でなかったことの傍証であるともしている。ただし、これについて古代の公文書の廃棄課程をまとめた森田悌の研究により、発給元に返還される例があるとする反論がなされている[31]。

そもそも、秋田城の立地とは前述のように朝廷の支配域から北に突出したものであった。すなわち、最前線の城柵として危険に晒されるリスクを負っており、このような場所に国府を置くのだろうかという疑問が、秋田城非国府説の基本的な出発点と言える[32]。国府の業務の内重要なものの一つである部内巡行についても、761年(天平宝字3年)の雄勝城(第I期)完成まで駅路さえ通じていなかった秋田城ではきわめて困難と考えられており、この点からも秋田城国府説に疑問が呈されている[33]。

秋田城の構造と遺構

基本構造

秋田城は、秋田平野の西部、雄物川(秋田運河)右岸河口近くにある、標高40mほどの丘陵地上に造営された城である[34]。城柵の基本構造は、築地塀などで囲われた外郭と、政庁を囲う内郭との二重構造からなり、外郭の東西南北に城門が配置されていた[35]。政庁の配置は、正殿の南面に広場を設け左右に脇殿を配する「コ」の字型の施設配置となっており、これは都城にみられるような、大極殿正面に朝庭を設け、左右に朝堂を配する様式と共通する[36]。政庁施設は奈良時代から平安時代にかけてI - VI期の6期に渡る変遷が認められるが、政庁を囲う内郭の位置について大きな変化はなく、また「コ」の字型の建物配置も全期を通じて維持されている[37]。

外郭の範囲と構造

城の外郭の範囲は、右上図赤線で示した通り北西部を切り欠いたような不整方形である。外郭の範囲は、東西・南北ともおよそ550m、約30haの広さを持つ[38]。外郭の位置も全期を通じて大きな変化は見られないが、塀の構造にはI - V期までの5期に渡る変遷が見られた[39]。このような構造の変更は出羽側の城柵にみられる特徴で、それに対し陸奥側では多賀城が拡張した際も築地塀の基本構造を維持している。秋田城では9世紀初頭に築地塀から材木塀に変更され、官衙としての荘重さが後退したことから、この時期に秋田城の性質が大きく変化したことが示唆されている[40]。

外郭の構造は奈良時代のI期では瓦葺きの築地塀、同じく奈良時代のII期では非瓦葺きの築地塀、平安時代に入ってからのIII期は柱列による材木塀、IV期は材木列による材木塀、V期は明確でなく、堀による区画がなされたと考えられている[39]。V期の堀は深さ1m、幅3mを超すものであるが、城の東辺、西辺での発見であり外周全体を囲うものであったかは定かでない[41]。III期以降は外郭に附設して櫓が設けられており、検出された遺構からの推定では、およそ80 - 90m間隔で外郭に櫓が並んでいたと考えられている[41]。外郭の城門はこれまで東門が確認されていたが、2008年(平成20年)の第92次調査で西門が[42]、2012年(平成22年)の第101次調査で南門がそれぞれ発見されている[43]。なお、2013年時点では北門は未だ発見されていない。外郭東門および附設の築地塀(延長45m)、幅12mの東大路が1998年(平成10年)に復元されており[44]、創建期の姿を現在に伝えている。

内郭と政庁の配置

内郭にあたる政庁跡は城域の中心からやや南西寄りに位置しており、その規模は創建期のもので東西約94m、南北約77mと、東西方向の差渡しの方がやや長い、横長の長方形となっている点が特徴である[45][注釈 8]。八木光則によると東北地方の城柵における政庁の規模は以下の3つの類型に分けられ、秋田城は多賀城等より一回り小さい規模の地域中核拠点であるとされる[47]。

| 類型 | 政庁の規模 | 該当する城柵 | 同等の規模の国府 |

|---|---|---|---|

| 1類 | 一辺約120~150m | 多賀城、志波城、城輪柵が該当 | 筑後国府の規模に相当 |

| 2類 | 一辺約75~105m | 秋田城、胆沢城が該当 | ほとんどの国府の規模に相当 |

| 3類 | 一辺約60~75m | 桃生城、伊治城、払田柵、徳丹城が該当 | 伯耆国府の規模に相当 |

秋田城の創建時期は多賀城の9年後であるため、当初の正殿・脇殿の建物構造は多賀城I期を踏襲し、共通点が多く見られた。多賀城正殿の四面廂と秋田城の南相廂という差異は見られるが、これは太平洋側と日本海側の降雪量の差を反映したものと考えられており、建物面積はほぼ同等である[48]。一方で内郭そのものの面積は大きく異なることから、この点で陸奥国府を併置した多賀城と国府を置かなかった秋田城の差異が現れたと考えられている[49]。

政庁跡ではI期からVI期までの変遷(うちVI期はさらにA期とB期の2小期に分けられる)が見られたが、「コ」の字型の施設配置は全期を通じて維持された。多賀城では8世紀の後半に正殿・脇殿が礎石化され、城域を拡大するなど、官衙が拡大充実していくのに対し、秋田城ではこの時期も当初の構造が変化せず、多賀城とは異なる路線を歩むこととなった。この点も、陸奥側では王権の支配域の拡大にともない、多賀城が桃生城、伊治城等を後方から支援する面的支配の拠点に変質していったのに対し、出羽国の北端に突出する秋田城では在地の蝦夷の饗応や渤海使受け入れなど、設置当初からの秋田城固有の役割が変化しなかったためであると考えられている[49]。なお、秋田城の政庁がI期からVI期までの掘立式から礎石式に移行するのは最終期であるVI期においてであるが[37]、なぜ最終期に礎石式に移行したのかは不明である[50]。

政庁の様式は都の朝堂、あるいは各国の国衙に倣うものであり、秋田城は地域一帯の行政の拠点でもあったことから、政庁では一般の政務のほか、在地の蝦夷の饗応、さらには渤海使をはじめとする外交使節に対する送迎の儀式も行われていたものと考えられている[51]。なお、政庁跡を道路(国道7号旧々道)が跨いでいるために南西側が約3分の1に渡って削平・破壊されており、西脇殿・政庁南門の様相は不明である[52]。

-

第I期の政庁配置を示す模型

第I期の政庁配置を示す模型 -

第II期の政庁配置を示す模型

第II期の政庁配置を示す模型 -

第III期の政庁配置を示す模型

第III期の政庁配置を示す模型

城郭内の遺構

大畑地区

城内東部の大畑地区において掘立柱建物群、竪穴建物群、鍛冶工房群などの遺構が検出されており、この地区で発掘された考古資料には、非鉄製小札甲や漆紙文書、胞衣壺埋納機構など、貴重なものが含まれる[53]。この地区は竪穴建物が営まれて居住域として利用される時期もあったが、全体としては平安時代以降秋田城を支える生産施設として利用されたと考えられており、9世紀の前半から中頃にかけて盛期を迎えた[54]。鉄生産施設も置かれており、大畑地区のように郭内の一定の区域に工房がまとまって置かれ、継続的に営まれた事例は珍しいものとされる[55]。

城郭外の遺構

鵜ノ木地区

その他城郭外の遺構については、鵜ノ木地区において規則的に配置された大規模な掘立柱建物群の遺構と、水洗トイレの遺構などが検出されている。この地区はI期からIV期までの変遷が見られ、I, II期が奈良時代、III, IV期が平安時代以降と推定されている[56]。出羽柵創建(733年)から秋田城に改称された760年頃までの遺構とみられるI期には、大規模な掘立柱建物跡が検出されており、その規模は政庁の正殿をも上回っていた[57]。これら鵜ノ木地区の遺構は、国営調査の結果からは秋田城に附属した四天王寺跡とする推定がなされているが、I, II期のものについては都からの賓客や渤海使を迎えた迎賓館として使用されたのではないかとする見方も示されている[58]。平安時代以降のIII, IV期については、区画施設で囲まれるなどの寺院らしい体裁が整えられるようになっており、「寺」「玉寺」などの墨書が残された土器などが出土していることから附属寺院である可能性が高いとみられている[59]。

鵜ノ木地区における重要な遺構の一つとして、古代水洗厠舎跡の存在が挙げられる[59]。施設は掘立柱建物と便槽、沈殿槽、木樋、目隠し塀によって構成され、その構造から、庇側の入口から入るとまず待合室的な空間があり、その先に3部屋の個室をもっていたと考えられている[60]。仕組みとしては個室の床下の便槽に溜まった汚物を木樋を通して沼に排水する水洗式だったと考えられており、その際、沼の汚染を少なくするため沈殿槽を設け、汚れの少ない上澄みだけを流すように工夫したものと思われる[61]。なお、水洗に関しては、導水施設が見られないことから個室内に用意された甕などの水を使用後に流す構造であったと考えられ、その構造は現代の簡易水洗式便所に近いものであった[61]。寄生虫卵の分析からは、サケ・マスを常食しない西日本的な食生活がうかがわれ、現地の人ではなく、都から来た役人が使用したものと考えられた。ただし、この建物は外郭外側の通称「鵜ノ木地区」から見つかったことから寄生虫卵の再検討がおこなわれ、豚を常食する人々(外国人)を迎え饗応した施設ではないかという見方もあらわれている[62]。

出土した主な考古資料

- 人面墨書土器[63]

- 胞衣壺[63]

- 生まれた子の胎盤と萬年通宝5枚が納められていた。胎盤のDNA鑑定の結果、血液型B型の男子であることが判明した[63]。

- 非鉄製小札甲(ひてつせいこざねよろい)[63]

- 平成10年度の第72次調査で小札甲(挂甲)の部品である漆塗りの小札(こざね)が大量に発見された。小札は9世紀前半のもので、革製だと考えられている[63][64]。

- 漆紙文書[63]

- 全国初の出土となった死亡帳はじめ戸籍や計帳、手紙などが発見されている。赤外線により解読され、当時の地方の人民の氏名や家族構成などがわかる貴重な資料になっている。「死亡帳」は同時に出土した文書に「嘉承二、三年」(849年・850年)の年紀があり、9世紀前半のものと判断される。

- 和同開珎銀銭[63]

- 木簡[63]

- 延暦10年(791年)から同14年(795年)の時期における外郭東門の造営やその警護・宿直(とのい)に関係する資料群と評価されている。木簡は桶状の木片に書かれたものや進上された米・その他各種の物品の付け札などが使用されている。ここでは上総国や上野国の名が見える。

- その他

- その他にも墨書・刻書土器など様々な遺物が発掘され、保存されている[65]。

秋田城跡の調査

発掘前史

中世以降忘れ去られてしまっていた秋田城跡について、その研究が行われるようになったのは、江戸時代の中期以降である[66]。江戸時代の本草学者・著述家であった菅江真澄は、寺内地区の民家に長期滞在して聞き取りとフィールドワークを重ね、高清水の丘が秋田城の所在地であったと示している[67]。ただし、菅江真澄以来明治期に至るまで、多数の研究者が考証を重ねて秋田城跡が高清水の丘にあると推定されながらも、実証的な裏付けを得る事が出来なかった[67]。明治以降、秋田中学校教諭であり郷土史家でもあった大山宏による調査研究が重ねられ、その成果は後の発掘事業と史跡指定に結びつくものとなった[68]。大山の研究は秋田魁新報社社長であり郷土史家でもあった安藤和風の協力を得るところとなり、安藤は国の史跡指定に向けて積極的なはたらきかけを行った[69]。1924年(大正13年)には内務省の係官柴田常恵による初の現地調査が行われ、寺内大畑地区を中心に土塁跡を確認した結果、秋田城の推定範囲がより精確に絞り込まれることとなった[69]。このような調査の進展を受けて史跡指定運動もより強まり、1935年(昭和10年)には文部省から荻野仲三郎が最終的な現地調査のため来秋し、そこでは大山ら地元研究者を交えた討論会を行っている[70]。こうして文部省史跡調査会による承認を受けて秋田城跡は1939年(昭和14年)に国の史跡に指定、以後、学術調査や緊急調査が行われることとなった[71]。

国営調査以降の展開

秋田城跡において初めて大規模な発掘調査が行われたのは、1958年(昭和33年)のことである[72]。秋田県護国神社が敷地内の造成工事を行ったところ、多数の遺物が発見され、県・市教育委員会合同の発掘調査が行われることとなった[72]。史跡の保護管理政策策定のためにも国によるより本格的な調査を仰ぐ必要があり、翌1959年(昭和34年)から1962年(昭和37年)にかけて、国直轄の発掘調査(国営調査)が行われた[73]。調査の結果外郭と政庁跡、鵜ノ木地区の遺構など、秋田城の輪郭を浮かび上がらせる多数の遺構を検出しており、城柵の二重構造や附属寺院の可能性を示したことは、東北地方の古代史研究においても重要な知見をもたらした[74]。1964年(昭和39年)には秋田城跡出土品収蔵庫が完成[75](2015年(平成27年)閉館)、1966年(昭和41年)からは史跡の土地買上げ事業も開始され、当初住民による反対運動も受けながらも粘り強い交渉の結果、理解を得るに至っている[76]。一方、保存管理計画策定のためには国営調査の結果だけでは不十分で、より綿密な調査が必要となっており、1972年(昭和47年)からは秋田城跡調査事務所(秋田市教育委員会)が継続して発掘調査を行っている[77]。

史跡整備と復元

1972年(昭和47年)より秋田城跡調査事務所(秋田市教育委員会)による発掘調査事業が継続して行われるようになった秋田城跡であるが、1980年代からは次の段階として、出土した遺物を公開展示して市民に理解を深めてもらい、史跡を歴史に親しむ場とする、史跡の整備活用のあり方が模索されるようになってきた[78]。秋田市では1987年(昭和62年)に整備基本計画を策定、1989年(平成元年)からは国の補助を受けながら、秋田城跡環境整備事業に着手している[79]。中でもまとまった調査が行われた鵜ノ木地区が先行して整備され、古代沼の復元などが行われることとなった[80]。前後して1989年(平成元年)から1990年(平成2年)にかけて行われた第54次調査において外郭東門跡が発見され、これらは研究の成果を反映の上で、鵜ノ木地区の整備と一体化して外郭東門と築地塀の復元が行われることとなった[80]。1998年(平成10年)に外郭東門の復元工事が完成[81]、出羽柵として創建された当初の姿を明らかにした。また、1994年(平成6年)以降、政庁東門から外郭東門に至る「東大路」も版築の層を重ねる手法で復元されたが、透排水の工夫など古代の道路築造技術を体感することができる[82]。

1998年3月31日付をもって周辺の史跡公園が高清水公園として告示され[83]、当公園は日本の歴史公園100選に選定されている。また、以前より秋田城跡出土品収蔵庫において発掘された遺物が公開されてきたが、2016年(平成28年)4月、新たに秋田城跡歴史資料館が開館した[84]。

-

外郭東門から見た古代沼(復元)

外郭東門から見た古代沼(復元) -

外郭東門(復元)

外郭東門(復元) -

トイレ遺構(復元)

トイレ遺構(復元)

秋田城跡歴史資料館

秋田城跡歴史資料館 秋田城跡歴史資料館 | |

|---|---|

| |

| |

| 施設情報 | |

| 正式名称 | 秋田城跡歴史資料館 |

| 専門分野 | 歴史 |

| 事業主体 | 秋田市 |

| 管理運営 | 秋田市教育委員会 |

| 開館 | 2016年4月16日 |

| 所在地 | 〒011-0907 秋田県秋田市寺内焼山9-6 |

| 位置 | 北緯39度44分23.50秒 東経140度4分40.8秒 / 北緯39.7398611度 東経140.078000度 / 39.7398611; 140.078000 |

| アクセス | 秋田中央交通バス「秋田城跡歴史資料館前」下車徒歩約2分 |

| プロジェクト:GLAM | |

| テンプレートを表示 | |

上述の通り秋田城跡で発掘された資料などを展示するとともに、史跡の保護管理、調査研究にあたる総合拠点施設であり、2016年(平成28年)4月16日に開館した。館内では出土した資料の展示のほか、秋田城のジオラマや、赤外線カメラによって漆紙文書の文字を読み取る事が出来る体験コーナーが設けられている[84]。

秋田城跡歴史資料館と秋田城跡は、市道(通称・旧国道)で分断されていたが、城跡を一体的に散策できるよう、2020年(令和2年)6月に歩行者用連絡橋の建設を開始[85]。2022年(令和4年)4月9日、完成記念式典を挙行。穂積志市長など出席者20人が渡り初めをした[85]。開通に合わせて、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)の技術を用いて往時の秋田城の姿を部分的に再現したサービスを提供した[85]。

利用案内

- 開館時間

- 9:00 - 16:30

- 休館日

- 年末年始(12月29日 - 1月3日)

- 入館料

- 個人:一般210円(20名以上の団体で160円)、高校生以下無料

交通アクセス

- バス

- 自家用車

- 秋田自動車道・秋田北インターチェンジより約15分。

脚注

注釈

出典

- ^ a b c 伊藤 (2006), p. 12.

- ^ a b 伊藤 (2006), pp. 3–4.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 148–150.

- ^ 豊田 (2018).

- ^ 「『続日本100名城』を10年ぶりに選定、今回は古代の城柵や世界遺産も…」 - 産経新聞、2017年4月6日

- ^ 伊藤 (2006), p. 167.

- ^ a b 伊藤 (2006), p. 144.

- ^ a b 伊藤 (2006), pp. 148–149.

- ^ 豊田 (2018), p. 72.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 67–72.

- ^ 熊谷 (2013), pp. 232–233.

- ^ 熊谷 (2013), pp. 257–258.

- ^ a b 熊谷 (2013), p. 263.

- ^ a b 伊藤 (2006), p. 150.

- ^ 工藤 (2011), p. 146.

- ^ 伊藤 (2006), p. 152.

- ^ 伊藤 (2006), p. 154.

- ^ 熊谷 (2013), p. 261.

- ^ 熊谷 (2013), pp. 260–261.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 152–154.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 154–155.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 155–157.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 144–145.

- ^ 熊谷 (2016), pp. 23–24.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 145–146.

- ^ a b c 熊谷 (2016), p. 24.

- ^ 伊藤 (2006), p. 147.

- ^ 伊藤 (2006), p. 146.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 146–147.

- ^ a b 熊谷 (2013), p. 234.

- ^ 熊谷 (2016), pp. 53–54.

- ^ 熊谷 (2016), p. 35.

- ^ 熊谷 (2016), pp. 35–37.

- ^ 伊藤 (2006), p. 9.

- ^ 伊藤 (2006), p. 4.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 4–5.

- ^ a b 伊藤 (2006), p. 46.

- ^ 伊藤 (2006), p. 30.

- ^ a b 伊藤 (2006), p. 32.

- ^ 八木 (2016), pp. 82–84.

- ^ a b 伊藤 (2006), p. 38.

- ^ 秋田城跡調査事務所年報 (2008), pp. 8–12.

- ^ 秋田城跡調査事務所年報 (2012), pp. 40–47.

- ^ “東門と築地塀の復元”. 秋田城跡調査事務所(秋田市教育委員会). 2015年9月11日閲覧。

- ^ 伊藤 (2006), pp. 44–45.

- ^ a b 八木 (2016), p. 86.

- ^ 八木 (2016), pp. 86–87.

- ^ 八木 (2016), p. 84,97.

- ^ a b 八木 (2016), pp. 88–89.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 51–52.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 54–56.

- ^ 伊藤 (2006), p. 45.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 56–60.

- ^ 伊藤 (2006), p. 60.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 60–61.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 67.

- ^ 伊藤 (2006), p. 68.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 68–72.

- ^ a b 伊藤 (2006), p. 72.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 72–73.

- ^ a b 伊藤 (2006), pp. 73–76.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 76–79.

- ^ a b c d e f g h “主な出土遺物”. 秋田城跡調査事務所(秋田市教育委員会). 2015年9月11日閲覧。

- ^ 伊藤武士, 「秋田城跡の発堀調査成果」『日本考古学』 7巻 10号 2000年 p.127-137, 有限責任中間法人日本考古学協会, doi:10.11215/nihonkokogaku1994.7.10_127。

- ^ “主な事業紹介”. 秋田城跡調査事務所(秋田市教育委員会). 2015年9月11日閲覧。

- ^ 伊藤 (2006), p. 19.

- ^ a b 伊藤 (2006), p. 20.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 20–21.

- ^ a b 伊藤 (2006), p. 21.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 21–22.

- ^ 伊藤 (2006), p. 22.

- ^ a b 伊藤 (2006), p. 23.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 23–24.

- ^ 伊藤 (2006), p. 24.

- ^ “広報あきた 1964年10月1日号”. 秋田市. 2016年7月4日閲覧。

- ^ 伊藤 (2006), pp. 25–26.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 26–27.

- ^ 伊藤 (2006), p. 179.

- ^ 伊藤 (2006), pp. 179–180.

- ^ a b 伊藤 (2006), p. 180.

- ^ “広報あきた 1998年3月27日号”. 秋田市. 2016年6月10日閲覧。

- ^ “深層リポート 秋田城跡の復元大路で体感 想像以上に高度 古代の道路築造技術”. 産経新聞. 産経新聞社. (2022年7月23日). https://www.sankei.com/article/20220723-QFIKXM3BAZKPLA4RC6YXLKIHFI/ 2022年7月23日閲覧。

- ^ “秋田市の都市公園一覧 5ページ” (PDF). 秋田市 公園課. 2012年9月5日閲覧。

- ^ a b “秋田)「最北の古代城柵」秋田城跡の資料館完成”. 朝日新聞. 朝日新聞社. (2016年4月19日). http://www.asahi.com/articles/ASJ4J2JY1J4JUBUB001.html 2016年6月10日閲覧。

- ^ a b c 原田大生「歴史資料館と史跡公園つなぐ連絡橋開通 秋田城跡、散策しやすく ARやVR使用サービス提供 古代の様子、スマホで体験」『秋田魁新報』2022年4月10日、23面。

参考文献

書籍・雑誌等

- 工藤雅樹 編『古代蝦夷』吉川弘文館、2011年11月20日。ISBN 978-4-642-06377-7。

- 伊藤武士『秋田城跡』同成社、2006年7月。ISBN 4-88621-360-X。

- 熊田亮介・八木光則 編『九世紀の蝦夷社会』 9巻、高志書院〈奥羽史研究叢書〉、2007年1月25日。ISBN 978-4-86215-018-9。

- 伊藤武士 「九世紀の城柵」

- 鈴木拓也 編『蝦夷と東北戦争』 3巻、吉川弘文館〈戦争の日本史〉、2008年12月10日。ISBN 978-4-642-06313-5。

- 今泉隆雄 編『古代国家の東北辺境支配』吉川弘文館〈日本史学研究叢書〉、2015年9月10日。ISBN 978-4642046411。

- 熊谷公男 編『蝦夷と城柵の時代』 3巻、吉川弘文館〈東北の古代史〉、2015年12月1日。ISBN 978-4-642-06489-7。

- 熊谷公男 「序 国家支配のはじまりと蝦夷の抵抗」

- 永田英明 「城柵の設置と新たな蝦夷支配」

- 村田晃一 「版図の拡大と城柵」

- 熊谷公男 「蝦夷支配体制の強化と戦乱の時代への序曲」

- 小口雅史『考古学リーダー25 北方世界と秋田城』六一書房、2016年11月。ISBN 978-4-86445-083-6。

オンライン資料

- 豊田哲也 (2018-09-10). “古代日本外交と秋田城” (PDF). 国際教養大学アジア地域研究機構紀要 7: 63 - 72. doi:10.24687/iasrc.7.0_63. ISSN 2189-5554. https://doi.org/10.24687/iasrc.7.0_63 2018年11月11日閲覧。.

- 石郷岡誠一、松下秀博、伊藤武士、小野隆志 (31 March 2009). 秋田市教育委員会秋田城跡調査事務所 (ed.). 秋田城跡(秋田城跡調査事務所年報2008)(リンク先は全国遺跡報告総覧-奈良文化財研究所) (PDF) (Report). 秋田市教育委員会. NCID BA68267833. 2016年6月8日閲覧。

- 髙橋明道、松下秀博、伊藤武士、野隆志 (31 March 2013). 秋田市教育委員会秋田城跡調査事務所 (ed.). 秋田城跡(秋田城跡調査事務所年報2012)(リンク先は全国遺跡報告総覧-奈良文化財研究所) (PDF) (Report). 秋田市教育委員会. NCID BA68267833. 2016年6月8日閲覧。

- 熊谷公男 (2013-11-15). “秋田城の成立・展開とその特質” (PDF). 国立歴史民俗博物館研究報告 (国立歴史民俗博物館) 179: 229 - 268. ISSN 0286-7400. https://doi.org/10.15024/00002073 2016年6月8日閲覧。.

関連項目

外部リンク

- 秋田城跡歴史資料館 (日本語)

- 『秋田城』 - コトバンク

座標: 北緯39度44分26秒 東経140度04分47秒 / 北緯39.74056度 東経140.07972度 / 39.74056; 140.07972

| ||

|---|---|---|

| 諸分野 |  | |

| 関連分野 | ||

| 研究方法 | ||

| 考古資料 | ||

| 遺跡の保護と活用 | ||

| | ||