顕示比較優位

| 経済学 |

|---|

地域別の経済 |

| 理論 |

| ミクロ経済学 マクロ経済学 数理経済学 |

| 実証 |

| 計量経済学 実験経済学 経済史 |

| 応用 |

| 公共 医療 環境 天然資源 農業 開発 国際 都市 空間 地域 地理 労働 教育 人口 人事 産業 法 文化 金融 行動 |

| 一覧 |

| 経済学者 学術雑誌 重要書籍 カテゴリ 索引 概要 |

| 経済 |

|

|

|

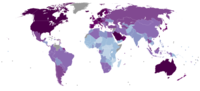

顕示比較優位(けんじひかくゆうい、英: Revealed comparative advantage)は、国際貿易のデータを基に国の産業の比較優位の程度を測る指標のこと[1]。デヴィッド・リカードの比較優位の原理に基づいた指標である。英語の頭文字をとってRCAとも呼ばれる。ベラ・バラッサの1965年の論文で最初に用いられた指標であることから、バラッサ指数(英: The Balassa index)とも呼ばれる[1]。

概要

国の産業の顕示比較優位は

のように定義される。ただし、は国の産業からの輸出額、は産業の数、は国の数である。このように、顕示比較優位は、国の総輸出額に占める産業からの輸出額の比率を、それの全ての国における値で割ったものである。

- であるとき、国は産業に比較優位があると解釈する。

- であるとき、国は産業に比較優位がないと解釈する。

経済ベース分析(英語版)の概念を貿易の文脈で応用したものであると言える。

例

2010年のデータによると、大豆の世界全体における輸出額は420億ドルで、世界の総輸出額の0.35%を占めた。ブラジルの総輸出額は1400億ドルで、大豆の輸出額は約110億ドルであった。つまり、ブラジルの総輸出に占める大豆の輸出のシェアは7.9%であった。このとき、7.9/0.35 = 22であるので、ブラジルは世界平均に比べて22倍多くのシェアの大豆を輸出していると言える。このとき、ブラジルは大豆に比較優位があると言う。

応用例

以下のような応用例がある。

- ベラ・バラッサとマーカス・ノーランドの1989年の論文では、1967-1983年の日本とアメリカの20産業について顕示比較優位が計算されている[2]。そして、日本は非熟練労働集約的な産業から人的資本集約的な産業に比較優位がシフトしていること、アメリカでは資源産業の比較優位が強くなっていることが示されている[2]。

- 顕示比較優位の指標をトルコからEUへの輸出データに適用して、比較優位の程度を計算している論文がある[3]。

- NAFTAによるメキシコからアメリカへの輸出の増加がアメリカの労働市場に与えた影響を検証した論文では、輸入競争変数に顕示比較優位の変数が反映されている[4]。

- カナダの国内貿易からの利益を推定した論文では、カナダの各州の比較優位のパターンを調べるために顕示比較優位が計算されている[5]。

なお、世界銀行のWITSデータベースは各国・各産業の顕示比較優位のデータを提供している[6]。

問題点

ベラ・バラッサの顕示比較優位では、それぞれの国や産業の特性が考慮されていない。そこで、輸出国-輸入国-品目レベルのパネルデータを用いて、左辺の貿易額の自然対数地、右辺に「輸出国-輸入国固定効果」と「輸出国-品目固定効果」と「輸入国-品目固定効果」が入った回帰式を推定し、exp(輸出国-輸入国固定効果) を顕示比較優位として解釈する方法が提案されている[7][8]。また、ベラ・バラッサの顕示比較優位は序数的特性や基数的特性がないことも指摘されており、財、国、時間を通じて比較可能な標準化顕示比較優位(英: The normalized revealed comparative advantage)という指標が提案されている[9]。

出典

- ^ a b Balassa, Bela (1965). “Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage”. The Manchester School 33 (2): 99–123. https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x.

- ^ a b Balassa, Bela; Noland, Marcus (1989). “"Revealed" Comparative Advantage in Japan and the United States”. Journal of International Economic Integration 4 (2): 8–22. https://www.jstor.org/stable/23000034.

- ^ Utkulu, Utku; Seymen, Dilek (2004) "Revealed Comparative Advantage and Competitiveness: Evidence for Turkey vis-à-vis the EU/15" European Trade Study Group 6th Annual Conference, ETSG 2004, Nottingham. 2022年1月6日閲覧。

- ^ Hakobyan, Shushanik; McLaren, John (2016). “Looking for Local Labor Market Effects of NAFTA”. Review of Economics and Statistics 98 (4): 728–741. https://doi.org/10.1162/REST_a_00587.

- ^ Albrecht, Lukas; Tombe, Trevor (2016). “Internal trade, productivity and interconnected industries: A quantitative analysis”. Canadian Journal of Economics 49 (1): 237–263. https://doi.org/10.1111/caje.12196.

- ^ World Integrated Trade Solution The World Bank, 2022年1月6日閲覧。

- ^ Costinot, Arnaud; Donaldson, Dave; Kumonjer, Ivana (2016). “What Goods Do Countries Trade? A Quantitative Exploration of Ricardo's Ideas”. Review of Economic Studies 79 (2): 581–608. https://doi.org/10.1093/restud/rdr033.

- ^ French, Scott (2017). “Revealed comparative advantage: What is it good for?”. Journal of International Economics 106 (May): 83–103. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2017.02.002.

- ^ Yu, Run; Cai, Junning; Leung, PingSun (2008). “The normalized revealed comparative advantage index”. Annals of Regional Science 43: 267–282. https://link.springer.com/article/10.1007/s00168-008-0213-3.

| |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 基本概念 |

| ||||||||||||

| 理論・議論 | |||||||||||||

| モデル |

| ||||||||||||

| 分析ツール |

| ||||||||||||

| 結果 |

| ||||||||||||

| 貿易政策 |

| ||||||||||||

| トピック |

| ||||||||||||

| 近接分野 | |||||||||||||

| Category:国際経済学 Category:貿易 Category:国際経済学者 | |||||||||||||