Jeanne Chauvin

Pour les articles homonymes, voir Chauvin.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |  (à 65 ans) (à 65 ans)Provins  |

| Nationalité | française  |

| Activités | Juriste, avocate  |

| Distinction |

|---|

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

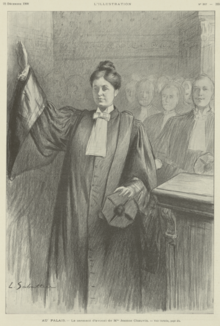

Jeanne Chauvin est une avocate et féministe française née à Jargeau dans le département français du Loiret le et morte le [1] à Provins dans le département français de Seine-et-Marne.

Elle est la première femme à plaider comme avocate en France en 1901[2],[3].

Biographie

Fille de notaire, orpheline de père à 16 ans, brillante élève, elle réussit deux baccalauréats — Lettres et Sciences — puis deux licences — droit et philosophie — et est reçue docteur en droit. Elle est la deuxième étudiante titulaire d'une licence de droit en 1890 et la première Française[a] à soutenir son doctorat en droit en 1892[5], qu'elle consacre à l’Étude historique des professions accessibles aux femmes[6] et où elle indique que, selon elle, c'est notamment sous l'influence de la Bible et du catholicisme qu'a été introduite et consolidée l'inégalité juridique entre les hommes et les femmes. Elle y revendique pour la femme l'égalité tant dans son éducation que dans l'accession à toutes les professions, aussi bien privées que publiques.

Mais ces idées ne font pas l'unanimité et sont même contestées : lorsqu'elle se présente devant le jury, des étudiants envahissent la salle, chantent La Marseillaise et déclenchent un vacarme tel qu'il faut ajourner la soutenance. Quelques jours plus tard, elle est reçue docteur en droit à l'unanimité des membres du jury.

Elle est alors chargée de dispenser des cours dans plusieurs lycées parisiens pour jeunes filles, elle est entre autres professeur de droit au lycée Molière[7], mais n'oublie pas son combat féministe.

Dès 1893, elle demande aux parlementaires d'accorder à la femme mariée le droit d'être témoin dans les actes publics ou privés ; d'admettre la capacité des femmes mariées à disposer des produits de leur travail ou de leur industrie personnels[8].

Le 24 novembre 1897, pourvue de tous les diplômes requis — elle est titulaire d'un doctorat en droit et d'une licence ès lettres — elle se présente à la cour d'appel de Paris pour prêter le serment d'avocat. Elle essuie un refus qui lui est signifié le 30 novembre 1897, au motif que la loi n'autorise pas les femmes à exercer la profession d'avocat, exercice viril par excellence[6].

Elle devra attendre trois ans pour que, à la suite de pressions féministes, les députés Raymond Poincaré et René Viviani fassent voter par la Chambre le 30 juin 1899 et par le Sénat le 13 novembre 1900 une loi, promulguée le 1er décembre 1900 par Émile Loubet, président de la République, permettant enfin aux femmes d'accéder pleinement au barreau avec accès à la plaidoirie[9].

C'est ainsi qu'elle peut prêter serment comme avocate au barreau de Paris le 19 décembre 1900, la deuxième après Olga Petit, qui a prêté serment le 5 décembre 1900. Elle sera suivie de Marguerite Dilhan, qui prête serment au barreau de Toulouse le 13 juillet 1903. Jeanne Chauvin est cependant la première avocate de France à plaider en 1901[10],[3]. Sa première plaidoirie, le 21 janvier 1901, porte sur « l'accident de Choisy-le-Roi »[2]. Elle est aussi connue pour sa plaidoirie sur la contrefaçon de corsets, le 7 février 1902 (La Presse, 7 février 1902)[6],[11].

La loi de suscite une réaction misogyne importante aussi bien au Palais de Justice que dans le public[6]. Certains juristes, comme le juge Paul Magnaud, applaudissent cependant à cette entrée des femmes dans la profession, espérant même qu'elles pourraient bientôt devenir magistrates.

Publications

- Étude historique sur les professions accessible aux femmes : influence du sémitisme sur l’évolution de la position économique de la femme dans la société, Paris, Giard et Brière, .

- Cours de droit professé dans les lycées de jeunes filles de Paris, Paris, Édition V. Giard & E. Brière, .

Hommages

- Depuis 2017, la bibliothèque de la faculté de droit de l'université Paris-Descartes porte son nom ;

- Une rue a été nommée en sa mémoire à Paris, la rue Jeanne-Chauvin, dans le 13e arrondissement ;

- Depuis 2019, l'atrium de la faculté de droit, d'économie et de gestion de l'université d'Orléans porte son nom.

- Une salle du Conseil constitutionnel porte son nom[12].

- Dans la série télévisée française Paris Police 1900, produite en 2021 par Canal+, le personnage de Jeanne Chauvin est interprété par Eugénie Derouand.

Notes et références

Notes

- ↑ La juriste roumaine Sarmiza Bilcescu, première doctoresse en droit, est aussi la première femme à suivre régulièrement les cours à la faculté de droit de Paris. Elle soutient sa thèse en 1890, ayant pour titre « De la condition légale de la mère », deux ans avant sa collègue française Jeanne Chauvin[4].

Références

- ↑ Acte de décès (Musée de Provins) - Conservateur M. Luc Duchamp

- ↑ a et b Henri Varennes, « Gazette des tribunaux », Le Figaro, 22 janvier 1901, p. 4 lire en ligne sur Gallica

- ↑ a et b Marina Bellot, « Jeanne Chauvin, pionnière des femmes avocates », RetroNews, (lire en ligne, consulté le )

- ↑ Michèle Dassas, Femme de robe : parcours de femme (ISBN 978-2-36575-426-2 et 2-36575-426-0, OCLC 1023612664, lire en ligne)

- ↑ Catherine Marry, Celles qui dérogent... in Christian Baudelot et Roger Establet, Quoi de neuf chez les filles ? : entre stéréotypes et libertés, Nathan – (ISBN 978-2-09278-083-1).

- ↑ a b c et d Anne-Laure Catinat, « Les premières avocates du barreau de Paris », Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle (cahiers Georges Sorel), 1998, 16, p. 43-56.

- ↑ Extrait de Centenaire du lycée Molière. Mémorial 1888-1988, p. 68 (Paris).

- ↑ Debré et Bochenek 2013, p. 169-170

- ↑ Loi du 1 décembre 1900 ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d'avocat et d'exercer cette profession.

- ↑ Debré et Bochenek 2013, p. 169+175

- ↑ Sophie Guerrier, « La première avocate prête serment en 1900: c’était en Une du Figaro », sur lefigaro.fr, (consulté le )

- ↑ Patrick Roger, « Élection présidentielle 2022 : dans les coulisses du contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel », lemonde.fr, 19 février 2022.

Voir aussi

Bibliographie

- Anne-Laure Catinat, « Les premières avocates du barreau de Paris », Mil neuf cent : Revue d'histoire intellectuelle, no 16 « Figures d'intellectuelles », , p. 43-56 (lire en ligne).

- Anne-Laure Catinat, « La féminisation du barreau de Paris de 1900 à 1939 », dans Christine Bard, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot et Jacques-Guy Petit (dir.), Femmes et justice pénale, XIXe – XXe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 375 p. (ISBN 2-86847-751-8, lire en ligne), p. 353-361.

- Michèle Dassas, Femme de robe, Romorantin-lanthenay, Editions Marivole, , 352 p. (ISBN 978-2-36575-426-2).

- Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek, Ces femmes qui ont réveillé la France, Paris, Arthème Fayard, , 374 p. (ISBN 978-2-213-67180-2), pp. 169-176.

- (en) Sara Lynn Kimble, Justice Redressed : Women, Citizenship, and the Social Uses of the Law in Modern France, 1890-1939 (thèse de doctorat), University of Iowa, .

- (en) Mary Jane Mossman, The First Women Lawyers : A Comparative Study of Gender, Law and the Legal Professions, Portland, Hart, .

- Fabienne Prévôt, « Jeanne Chauvin », dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber (éd.), Le Dictionnaire universel des créatrices, Paris, Éditions des femmes, .

- Juliette Rennes, « Jeanne Chauvin », dans Christine Bard & Sylvie Chaperon (dir.), Dictionnaire des féministes : France XVIIe – XXIe siècle, Presses universitaires de France, .

- Michèle Dassas, Femme de robe : parcours de femme (ISBN 978-2-36575-426-2 et 2-36575-426-0, OCLC 1023612664, lire en ligne).

Articles connexes

- Émilie Kempin-Spyri

- Anna Mackenroth

- Luttes féministes pour l'admission des femmes au Barreau du Québec

- Liste des premières femmes par fonction ou titre

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Jeanne Chauvin, sur Wikimedia Commons

- Ressources relatives aux beaux-arts

:

: - Bénézit

- Musée d'Orsay

- Ressource relative à la vie publique

:

: - base Léonore

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste

:

: - Dictionnaire universel des créatrices

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- ISNI

- BnF (données)

- IdRef

- GND

- CiNii

- Belgique

- Pays-Bas

- NUKAT

- Lettonie

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste

:

: - Dictionnaire universel des créatrices

- Sylvie Chaperon, « Une génération d’intellectuelles dans le sillage de Simone de Beauvoir », Clio, no 13, , p. 99-116 (lire en ligne, consulté le ).

- Carole Lecuyer, « Une nouvelle figure de la jeune fille sous la IIIe République : l'étudiante », Clio, no 4, (lire en ligne, consulté le ).

Portail du droit

Portail du droit  Portail des femmes et du féminisme

Portail des femmes et du féminisme  Portail du XIXe siècle

Portail du XIXe siècle